Vol.78 2025年9月3日

会報・人間工学専門家認定機構広報担当

目次

報告

人間工学専門家認定機構 講演会2025

笹川 佳蓮(株式会社イトーキ)

人間工学専門家認定機構総会の開催にあわせて認定人間工学専門家による講演会を開催しました。当日は2件の講演が行われました。ひとつはサービスデザイン、もうひとつは医療機器のユーザビリティに関するもので、どちらも大変興味深い内容でした。参加者は、現地・WEBあわせて、100名程度でした。

人間工学専門家認定機構総会の開催にあわせて認定人間工学専門家による講演会を開催しました。当日は2件の講演が行われました。ひとつはサービスデザイン、もうひとつは医療機器のユーザビリティに関するもので、どちらも大変興味深い内容でした。参加者は、現地・WEBあわせて、100名程度でした。

- 開催概要

【開催日】2025年4月18日(金)15:05~16:40

【開催形式】現地・オンライン(Zoom)のハイブリッド開催

(現地会場:TKP新宿カンファレンスセンター)

【講演1】

「サービスデザインと人間工学」

境 薫(富士通株式会社)

境氏はこれまで携帯電話やスマートフォンの人間工学的評価、ガイドラインの策定に携わってきた。2020年以降はサービスデザインやデザイン思考の分野に軸足を移し、ユーザー起点の発想をもとに、サービス開発や組織変革に取り組んでいる。

境氏はこれまで携帯電話やスマートフォンの人間工学的評価、ガイドラインの策定に携わってきた。2020年以降はサービスデザインやデザイン思考の分野に軸足を移し、ユーザー起点の発想をもとに、サービス開発や組織変革に取り組んでいる。

業務は主に「顧客起点で価値を生むビジネス変革」と「創造的な組織カルチャーを育むコーポレート変革」の2つで、いずれも伴走型のアプローチで進められる。たとえばビジョンコンセプトの策定では、現状の課題整理から、インプット、ありたい姿の検討、コンセプト化へと段階的に進めていく。

ありたい姿の検討では、思考のバイアスを外すために、未来洞察レポートやAIを用いたアイデア発想支援ツールなども活用される。最近では、AIを取り入れたワークショップが好評を得ており、アイデアの多様性を生む手助けとなっている。一方、ユーザビリティテストの場面では、実際に営業部門のメンバーにも参加してもらうことで、より説得力のある評価が可能になった。人間工学の専門性がサービスの品質担保に活かされていることが印象的であり、今後も現場と結びついた実践的な取り組みがますます求められていくと感じた。

【講演2】

「医療機器のユーザビリティ規格改正の概要と人間工学専門家認定機構への期待」

倉部 勇一(日本光電工業株式会社)

医療機器は、人もしくは動物の疾病の診断、治療もしくは予防に使用されることを目的とするもので、有効性・安全性・品質が重視される。医療機器の大きな特徴は、安全性と法規制を主軸とする点にあり、他産業と異なり安全の担保が優先される。

医療機器は、人もしくは動物の疾病の診断、治療もしくは予防に使用されることを目的とするもので、有効性・安全性・品質が重視される。医療機器の大きな特徴は、安全性と法規制を主軸とする点にあり、他産業と異なり安全の担保が優先される。

近年では、AI搭載機器に関しても製造販売者に対してユーザビリティ評価の実施が求められている。評価では、「意図した使用者」「意図した使用環境」「意図したシナリオ」の3点が鍵となる。国際的な対応も必要で、米国をはじめ、EU、中国、日本に対応したレポートの提出が求められる。多言語対応などの課題も多い。

ユーザビリティ評価の運用形態は、自社実施や外部委託などさまざまで、利益相反やコンプライアンスの管理も不可欠である。質疑応答では、航空業界との共通点や、男性医師を前提とした製品設計が多い現状から、女性医師が設計上の不利益を被りやすいという視点も示された。医療現場の多様性を踏まえると、安全性の確保に加え、性別や使用環境を考慮したユーザビリティの向上が今後求められると感じた。

専門家からの報告

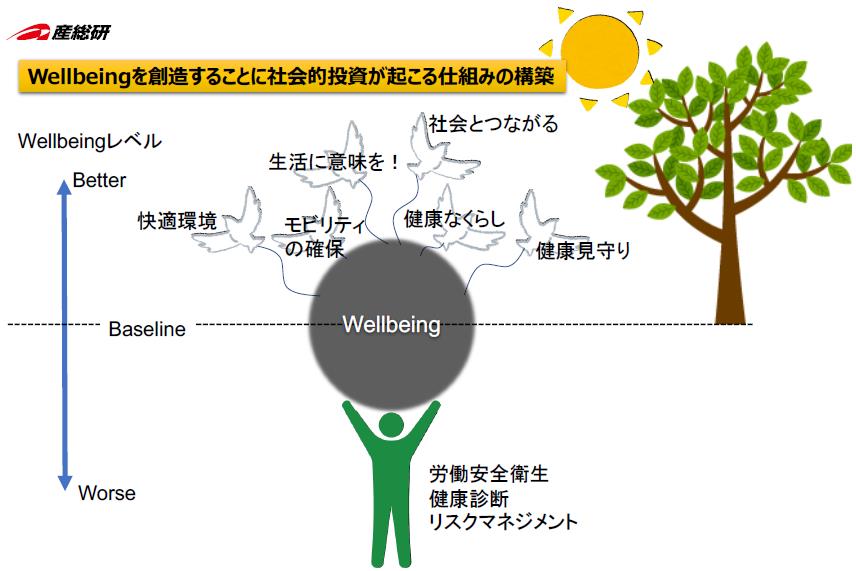

健康な幸福寿命を延伸する -転倒予防を通じたコンバージェンスな取り組み-

内山 靖(名古屋大学)

日本における不慮の事故による死亡者数は、転倒によるものが交通事故の3倍以上に達し、溺死(お風呂等での事故)、窒息(食事中の誤嚥)とともに、自宅でいかに安全・安寧な生活を支援するのかは重要な社会課題です。

転倒の原因は多岐にわたり、運動・感覚機能の低下に加え、認知的な判断やスキル、環境との適応などテーラーメードの取り組みが不可欠になります。転倒予防では、接触型・遠隔でのモニタリング、転倒の要因解析、危険予知、危険回避にかかる機器開発や環境調整は、人間中心の工学的支援なくして実現は困難です。認知的なトレーニング(学習)は、異なる姿勢での学習転移が大きいことが知られており、見積もり、自己効力感、プロセス・スキルは、自動車運転を含む労作全般への陽性効果が期待されます。

近年では、予見不可能な転倒の割合が増加し、医療・介護領域の老人保健施設・病院のみならず、工場や職場での転倒予防への取り組みが求められています。社会と個人の労働生産性を向上し、健康経営の啓発とともに、勤労者や生活者の社会貢献を促進して健康な幸福寿命の延伸に対して人間工学専門家には多くの役割があると思います。

合わせて、少子高齢社会におけるヘルスケアに関する知識と技能は、大学教育においても専門性を超えたコモンベイシスとして外国語、情報科学、生命倫理とならぶ教養でもあります。

人間工学専門家には、工学、生体・医療、心理・社会を含む基礎から社会実装まで先端学際領域の粋であり、融合総合的からさらに一歩進んだトランスディシュプリナリーな“コンバージェンス人間工学”を実現するために皆様と協調・連携させていただきたいと願っています。

- 自己紹介

内山靖:名古屋大学大学院医学系研究科予防・リハビリテーション科学教授。

1997年日本大学大学院理工学研究科医療・福祉工学専攻修了:博士(工学)。1998年群馬大学医学部保健学科助教授。2001年同大教授を経て2007年から現職。1985年に理学療法士免許を取得し、1998年までの13年間は理学療法士として病院で臨床業務とともに研究・教育に従事。専門は、姿勢・運動の制御と学習、神経疾患の理学療法、医療者教育。とくに、バランスと転倒にかかわる認知・身体―環境に関する「人と人との相互作用(Human-Humna-Interaction)」に関心がある。主な所属学会は、日本人間工学会に加え、日本老年医学会、日本産業衛生学会、日本医学教育学会、日本リハビリテーション医学会、全国大学理学療法学教育学会など。

【 関連サイト 】

教員紹介

https://www.met.nagoya-u.ac.jp/PT/unit/staff/uchiyama.html

研究者紹介

https://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/html/100000204_ja.html

専門家の新規登録

- 認定人間工学準専門家 江村恒一、黒田俊希、野田彩加(2025年8月1日認定)

会員数

2025年9月1日現在(2025年4月1日からの人数増減)

- 認定人間工学専門家 208名(-2)

- 認定人間工学準専門家 209名(+3)

- 認定人間工学プラクティショナー 21名(+2)

- シニア認定人間工学専門家 19名(±1)

訃報

認定人間工学専門家の堀江良典様(機構会計監査、第5期日本人間工学会理事長)が、先日ご逝去されました。

堀江様は、日本大学生産工学部でご活躍され、第一期の専門家認定を受けられました。

謹んで哀悼の意を表すとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。

編集後記

今回は4月に行われた総会講演会の報告に加え,専門家からの報告を掲載いたしました。本会誌が紙で発行されていた頃、連続的に行われていた企画を復活いたしました。会員の皆様より、新しい会員の方も増えており、専門家の活動を紹介してほしい、という要望を受けて企画いたしました。まずは小職自身が知りたい身近な先生?、ということで,小職と同じ日本人間工学会東海支部に所属する名古屋大学の内山先生にお願いして寄稿いただきました。急なお願いにも関わらず、快くお引き受けいただき、ありがとうございました。今後も不定期とはなりますが、専門家の皆様の紹介を行っていきたいと思います。原稿は随時募集しておりますので、みなさま、ぜひ、ご寄稿ください!

(広報担当 松岡)